私たちには誰しも、自分がどこから来たのかというストーリーがある。それは地政学的要因や経済的要因、そしてその他さまざまな力が複雑に絡み合いながら、私たち自身と私たちが故郷と呼ぶ場所を形作ってきたものだ。今日、ハワイで暮らす沖縄系住民は5万人を超える。その移民の歴史をたどると、ひとりの人物へと行き着く。それが、120年以上前に沖縄からハワイへ渡り、新たな未来を切り開いた青年、當山久三である。

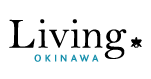

歴史の転換期にあった1868年、當山は沖縄本島東海岸の金武(きん)の町に生まれた。琉球王国は南日本と台湾の間に連なる島々を独立した王国として1879年まで統治していた。しかし本土での明治維新後、日本政府は急速な近代化と領土拡張を目指し、沖縄を県として併合する。当時、わずか11歳だった當山は、故郷が劇的に変貌する様を目の当たりにしていた。

「歴史における當山の立場を理解することは、日本による沖縄への差別と植民地支配の歴史を理解することでもあります」と語るのは、オアフ島を拠点に沖縄古典芸能の継承に取り組む団体 「御冠船歌舞団(ウクゥワンシンカブダン)」の共同代表を務めるノーマン・カネシロさんだ。その植民地的な支配の痕跡は、沖縄社会の隅々にまで刻まれていた。沖縄の要職に他県出身の官僚が送り込まれ、学校では沖縄の言葉が禁じられ、伝統的な暮らしも蔑まれた。本土の日本人の目には、豚を飼うことも、女性の手に施される「ハジチ」と呼ばれる入れ墨も、見下されていたのだ。

東京で勉学に勤しんだ2年の間に、當山は故郷である沖縄の経済を改善するための理念を打ち立てた。沖縄の市民活動家だった謝花(じゃはな)昇さんとの交流で影響を受けながら、自身の独学を通じて導き出した結論は、出稼ぎ労働による沖縄経済の再生だった。沖縄の人びとが海外で働き、故郷に送金することで、急増する人口と乏しい資源にあえぐ島の経済を支え、発展へと導くというものだ。

東京から故郷へ戻ると、當山は周囲を説得することに乗り出す。中でも奈良原繁沖縄県知事に対し、自身の構想の意義を訴え、沖縄の人びとにも本土の日本人と同じように移民の道が開かれるべきだと説いた。當山は「本土の人間が移住できるのに、なぜ沖縄の人間が移住できないのか」と問いかけた。ハワイ大学マノア校沖縄研究センターの石田正人所長は「沖縄の人びとにも、同じ自由が認められて当然なのです」と語る。

やがて知事は渋々ながらも同意した。そして、ハワイへの移民を希望する21歳から30歳までの勇敢な若者を當山が集めた。

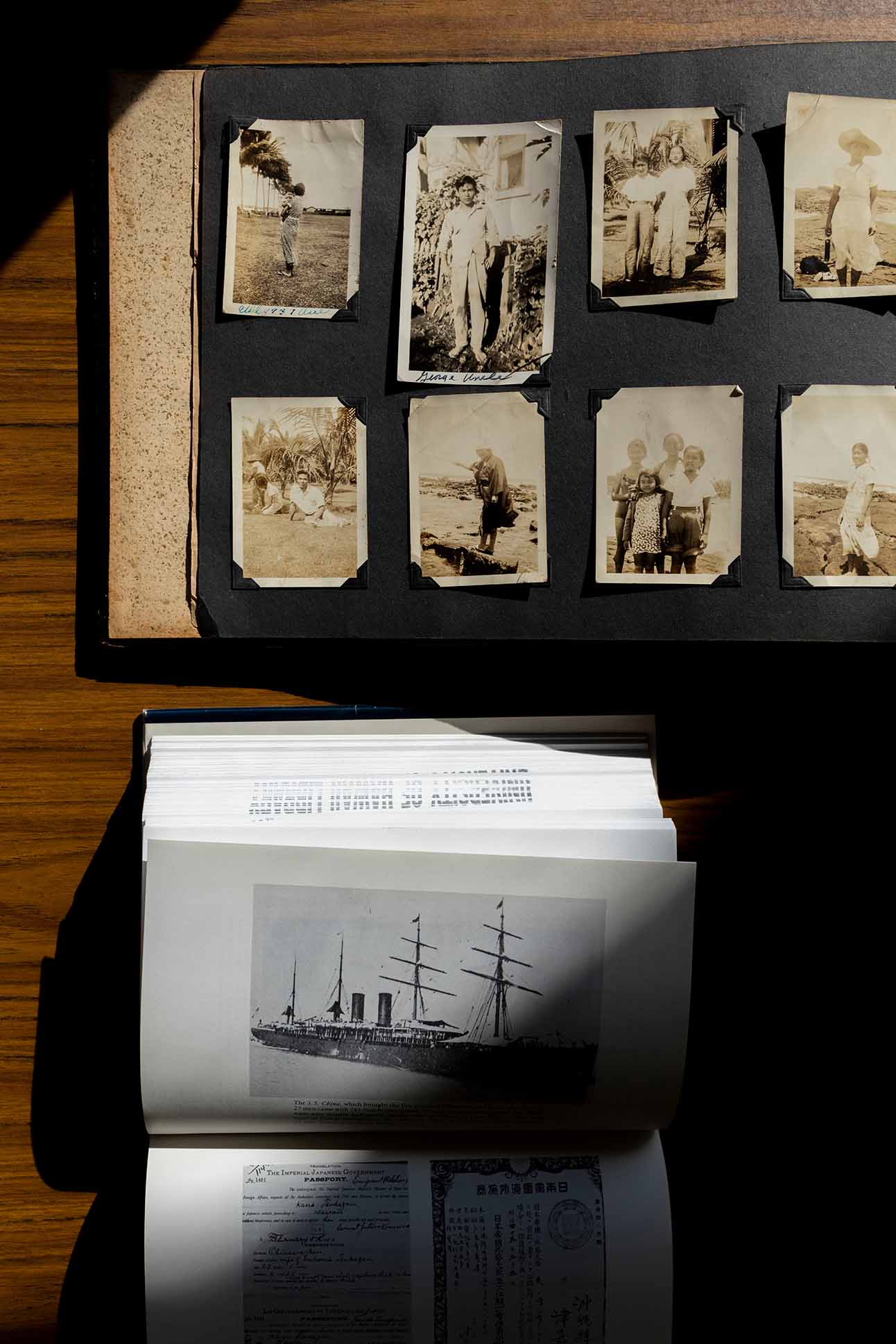

野心と情熱を抱いていた當山だったが、移民たちを待ち受ける過酷な現実が十分に見えていなかったようだ。1900年1月8日、オアフ島に到着した26人の青年を迎えたのは、厳しい試練と抑圧の現実だった。彼らは砂糖農園との労働契約のために、灼熱の太陽の下、容赦ない鞭に耐えながら働き続けた。さらには、同じ農園で働く本土出身の日本人労働者による差別にも苦しめられる。「移民は、さまざまな要因があって起こったものでした」と、カネシロさんは語る。「沖縄出身者は、アメリカによるハワイの植民地化の渦中に移民労働者として巻き込まれていったのです」

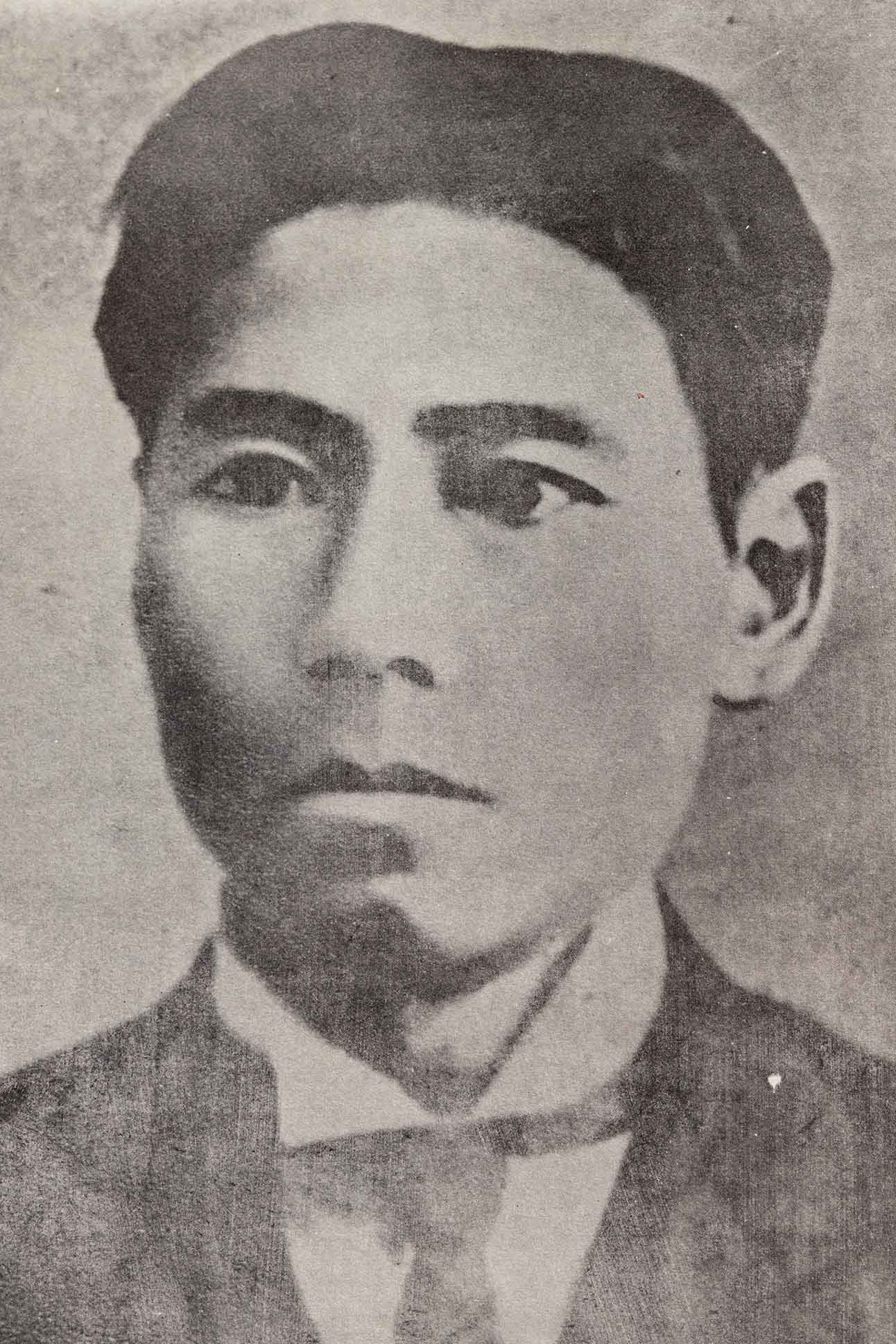

ハワイ大学マノア校の沖縄研究専門司書であるリネット・テルヤさんによると、沖縄からの移民は、その話し方や服装から、1868年以来ハワイに移住していた内地(本土)の日本人とは明らかに異なっていたという。「沖縄の人たちは、すでに確立していた日本人社会において新参者でした」と指摘するテルヤさん。「沖縄からの移住者は、異なる文化や習慣のせいで、恥ずかしい思いをすることもあったのです」

それでも沖縄の人びとのハワイへの移住は続いた。當山自身もそのひとりとして1903年にハワイの地を踏んだ。1924年までに、その数は1万6,000人を超える。時は流れ、彼らの子孫たちは、祖先の地を遠く離れながらも、自らの沖縄人としてのアイデンティティの複雑さと向き合い続けている。「沖縄人であることがどれほど大切なのか、小さい頃からずっと聞かされてきました。でもそれが具体的に何を意味するのかは、よくわかりませんでした」とカネシロさんは話す。彼はハワイで生まれたが、祖父母はみな沖縄出身者だ。

第二次世界大戦では、内地系と沖縄系の二世たちが団結し、歴史に名を刻む「第442連隊戦闘団」に加わった。アメリカ軍史上において、最も多くの勲章を受章した同部隊の活躍により、ハワイ生まれの沖縄系と本土系日本人の間にあった隔たりは、次第に和らいでいった。「沖縄人としての自覚が変わり始めたのです」とテルヤさんは言う。「多くの人たちが、沖縄人であることを誇りに思うようになりました」。その誇りは、毎年開催される沖縄フェスティバルやリーダーシップ・サミット、また州内各地の沖縄文化継承団体の設立などへと繋がっていった。そして、その多くの活動が、今もなお當山の功績を称え続けている。

今日のハワイでは、多くの沖縄系住民にとって沖縄のルーツは誇りの根幹だ。しかし、當山の存在はそれだけでは語れない。彼の遺したものは、移民労働によって築かれた2つの植民地化された島国の歴史と深く絡み合い、単なる偉業の物語では済まされない複雑さをはらんでいる。「當山は、政治権力に立ち向かうことを恐れなかった」と石田所長は語る。彼の文書や提言、そして揺るぎない指導力は、ハワイに渡った沖縄の人びとに新たな未来への道を示した。「そういう意味で、彼は沖縄人にとって、自由そのものを象徴する存在なのです」

とはいえ、カネシロさんは強調する。「當山の功績を美化するのは簡単です。しかし、彼がどのような動機で動き、どのような時代に生きていたのか、それを冷静に見極めることが、とても重要なのです」

それでも、ハワイに生まれた何万人もの沖縄系住民にとって、當山の影響は疑う余地がない。「彼の尽力に感謝しています」とテルヤさんはしみじみと語った。「もし彼がいなければ、沖縄の人びとが、ここハワイの地に根を下ろすことはなかったかもしれません」

沖縄移民の歴史を動かした當山の人生は、1910年に幕を閉じた。沖縄県議会の議員となった矢先のことである。遺灰はオアフ島のミリラニ・メモリアルパークに葬られた。今日、當山の故郷である金武町とオアフには銅像が建てられ、その功績を称えている。金武町に立つ銅像の瞳は、遙かなるハワイを見据え、その隔たりを越えようとするかのようだ。