東京都文京区にある小石川植物園の前でアーティストの山崎萌子さんを待つ間、激しい夏の雨が私の傘を叩いていた。日本最古、そして世界でも有数の歴史ある植物園で、彼女が東京のコンクリートジャングルから沖縄の田舎の田園地帯にたどり着いた経緯について聞くことになっている。この公園は壮麗な美しさを秘めた都会のオアシスではあるが、与那国の大自然とは比べ物にもならない。沖縄の離島である与那国は、山崎さんの芸術活動が根付いた地であり、彼女の制作意欲を掻き立てる場所、アトリエ、そして第二の故郷なのだ。

黒色のニットドレスを着て、長い髪を三つ編みにした山崎さんがやってきた。入口で係員の女性にチケットを手渡すと、その日は16万平方メートルの植物園が貸切状態であることを告げられる。台風による 豪雨がもたらした恩恵だ。

温室へと続くアスファルトの小道を歩いていくと、バナナの木やソテツが目に入る。どちらも与那国島ではおなじみの植物だが、世界最大級の大都市の真ん中ではあまり見かけない光景だ。雨を避けるため温室に入ると、山崎さんに最初の質問を投げかけた。「ご自身のことを、写真家と考えていますか? それともアーティストですか?」

しばらく沈思黙考した後、自分の作品制作を突き動かしているのが、アナログ写真なのか、それとも画像を印刷するために作っている伝統的な和紙なのか、もはやよくわからないと説明した。「紙に何かを印刷したいがために、写真を撮っているなと感じることがよくあります」と言うと、雨で濡れた髪をほどいて編み直した。

日本最西端の島での生活は、クリエイターとしての彼女の感性に深く影響を与えた。そして、写真という枠を超え、手漉き琉球紙という、より触覚的な工芸へと活動を広げるきっかけとなった。現在、与那国にスタジオを構える彼女は、一年の大半を島で過ごしている。そもそも、なぜ彼女はそのような辺鄙な土地で創作活動をするようになったのだろう。

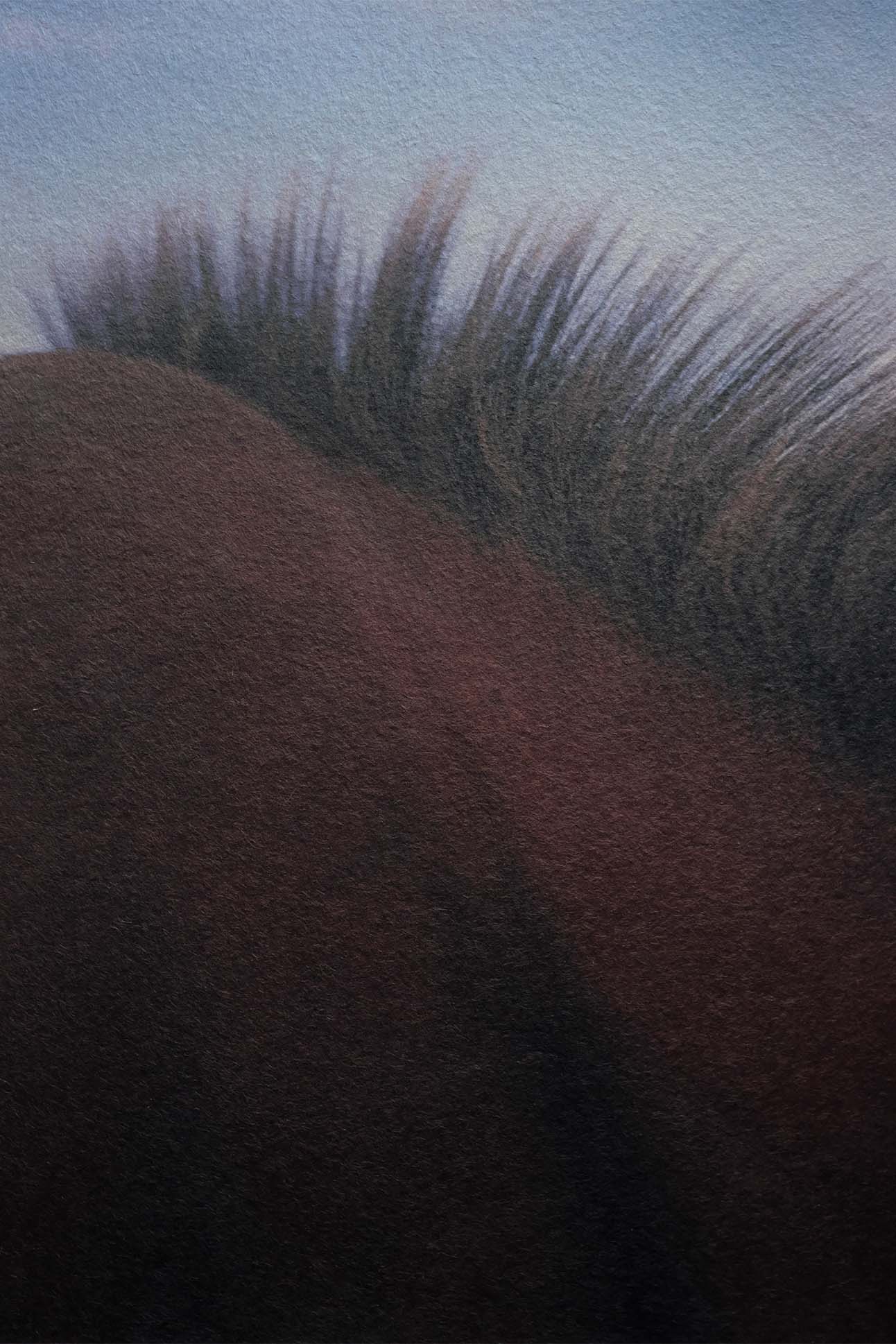

「島に生息する在来馬を見てみたい、伝統的な草履を手に入れたいと思い、与那国を訪れたのは2021年のことでした」と彼女は語る。「野生の与那国馬がどのように生き、死んで自然に土に還るのかを目にしました。その生と死の過程を見て、『この島は私にとって特別な場所だ』と感じたのです。そして、たちまちこの島に惹かれました」

面積わずか28.5平方キロメートルほどの太平洋上の小さな島である与那国島は、琉球列島の南端を形成する八重山諸島の一部で、沖縄本島の那覇よりも台湾に近い。(晴れた日には、水平線上に台湾の山々がシルエットになって見えるという)与那国が琉球王国に合併されたのは15世紀のことで、その琉球王国も1879年に日本帝国に併合された。こうした歴史的背景から、与那国は台湾の先住民族文化とともに沖縄文化や日本の文化の影響を受けながらも、他には類を見ない文化を育んできた島である。

八重山諸島の中でも、与那国島には独自の世界が広がっている。沖縄の他の島々のように美しいサンゴ礁こそないが、自然の驚異に事欠かない。神秘的な与那国海底遺跡をはじめ、頑丈なオベリスクのような奇岩が軍艦のように見える軍艦岩、ろうそくのようにそびえ立つ立神岩など、島南東部の岩場の沖合海底から顔を出す岩々は、島の両端で番兵のように立つ2基の灯台を映し出すかのようだ。「与那国の自然に囲まれて、子どもの頃の感覚を取り戻したような気がしました」と語る山崎さん。「死んだ馬の朽ちゆく姿を見たり、植物や土に触れたり、こうした自然により近い体験によって、現代の社会概念に縛られない純粋な感情が呼び覚まされたのです」

この本能的な好奇心から、自分の手で何かを作りたいという衝動に駆られた山崎さんは、島に自生する植物を使って伝統的な草鞋作りに挑戦することにした。「島に来る前は知り合いもいませんでした」と語る。「与那国の地元の工芸作家である与那覇有羽さんを訪ねるように言われ、彼から植物の採取方法や草鞋の作り方を教わりました。そのとき、この島の植物を使って何かアートを作ろうと心に決めたのです」

与那覇さんは紙漉き職人ではなかった。しかしながら、紙漉きから草刈りや草集め、食事の準備や日常の雑事に至るまで、彼から学んだ姿勢や精神は、彼女の人生のすべてに根付いていると山崎さんは語る。この経験は、彼女の意識や芸術への向き合い方に大きな変化をもたらした。「与那覇さんは、五感を超え、世界を体験する新しい視点を教えてくれました」

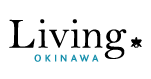

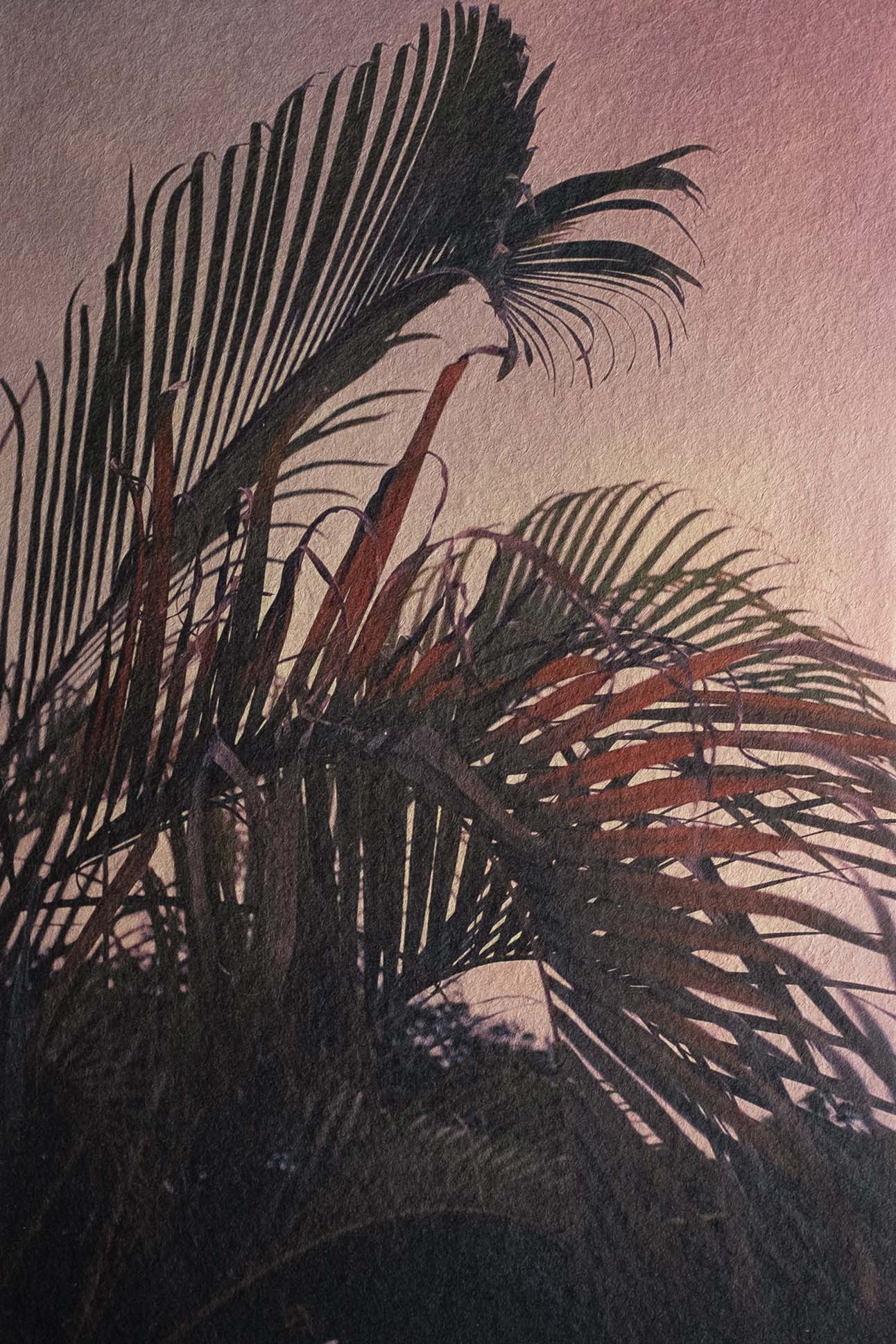

その後、山崎さんは、島に住む別の工芸作家との対話の中から、草食動物の糞から紙を作る東南アジアの習慣にたどり着く。YouTubeでタイの製紙ワークショップを見つけた山崎さんは、与那国馬の糞に糸芭蕉(軽量の布を作るのに使われる在来のバナナの一種)や島の他の植物の繊維を混ぜて紙を漉いた。「出来上がった紙に、島で撮影した写真を印刷しました。それが、いまの私の作品の始まりです」と彼女は語る。「藍や泥、イカ墨といった天然の染料を使うことで、作品に感覚的な重なりが加わり、写真を撮影した場所の風や匂い、精神までも表現できるのです」

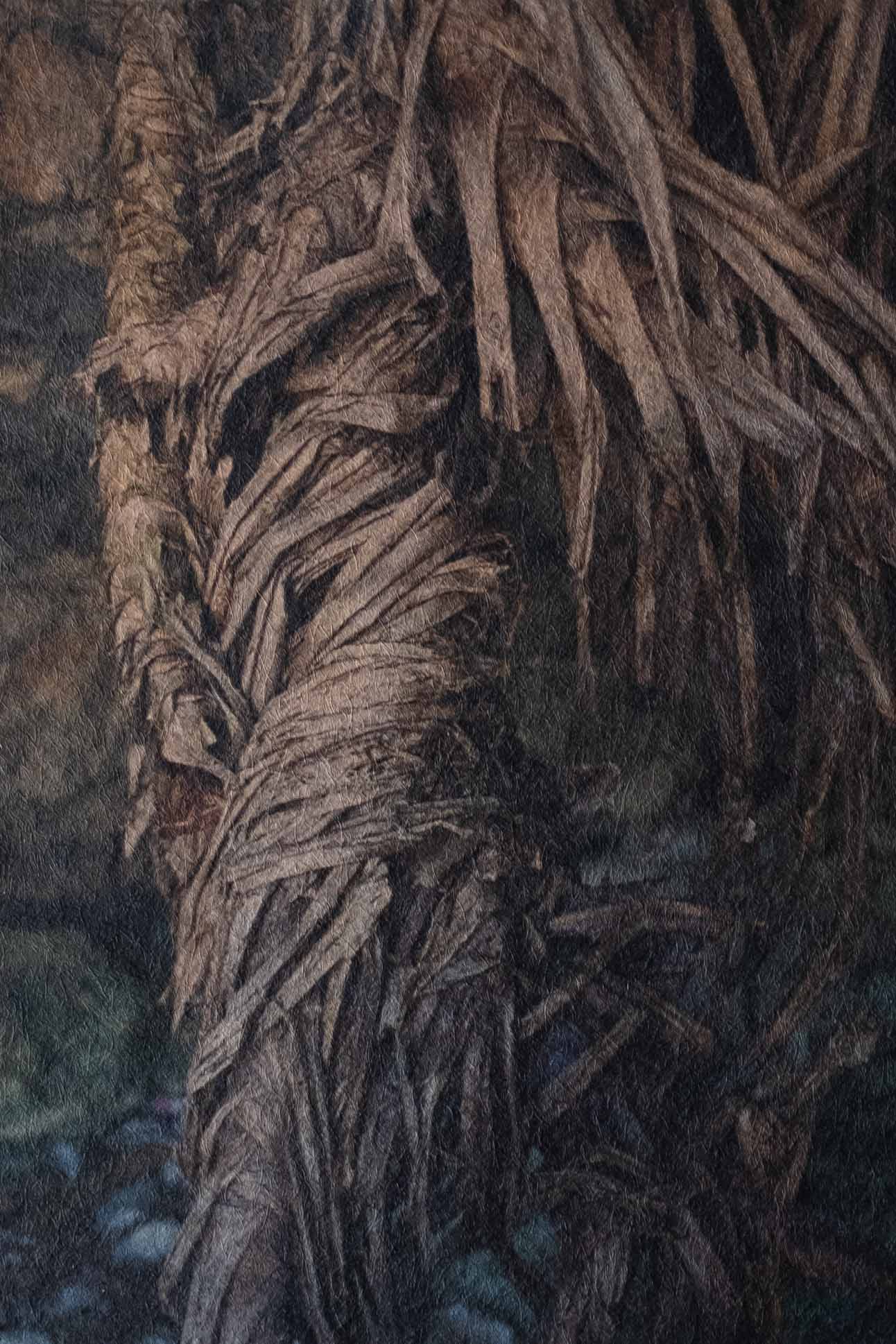

そして、彼女は「私が写真を撮るときは、ただ場面を切り取っているだけではありません。空気や匂い、そして被写体を取り巻く目に見えない雰囲気を捉えることを目指しています。『写真』という言葉は、日本語で『真実を写す』という意味です。けれども、真実を写し出すというのは、捉えどころのないものです。なぜなら、私たちが見ているものは、認識によって形作られているから」と語る。テクスチャのある紙に印刷することで、被写体のディテールはあいまいになる。山崎さんはこう続ける。「写真本来の目的に立ち返ると同時に、現実との境界をぼかせるのです」

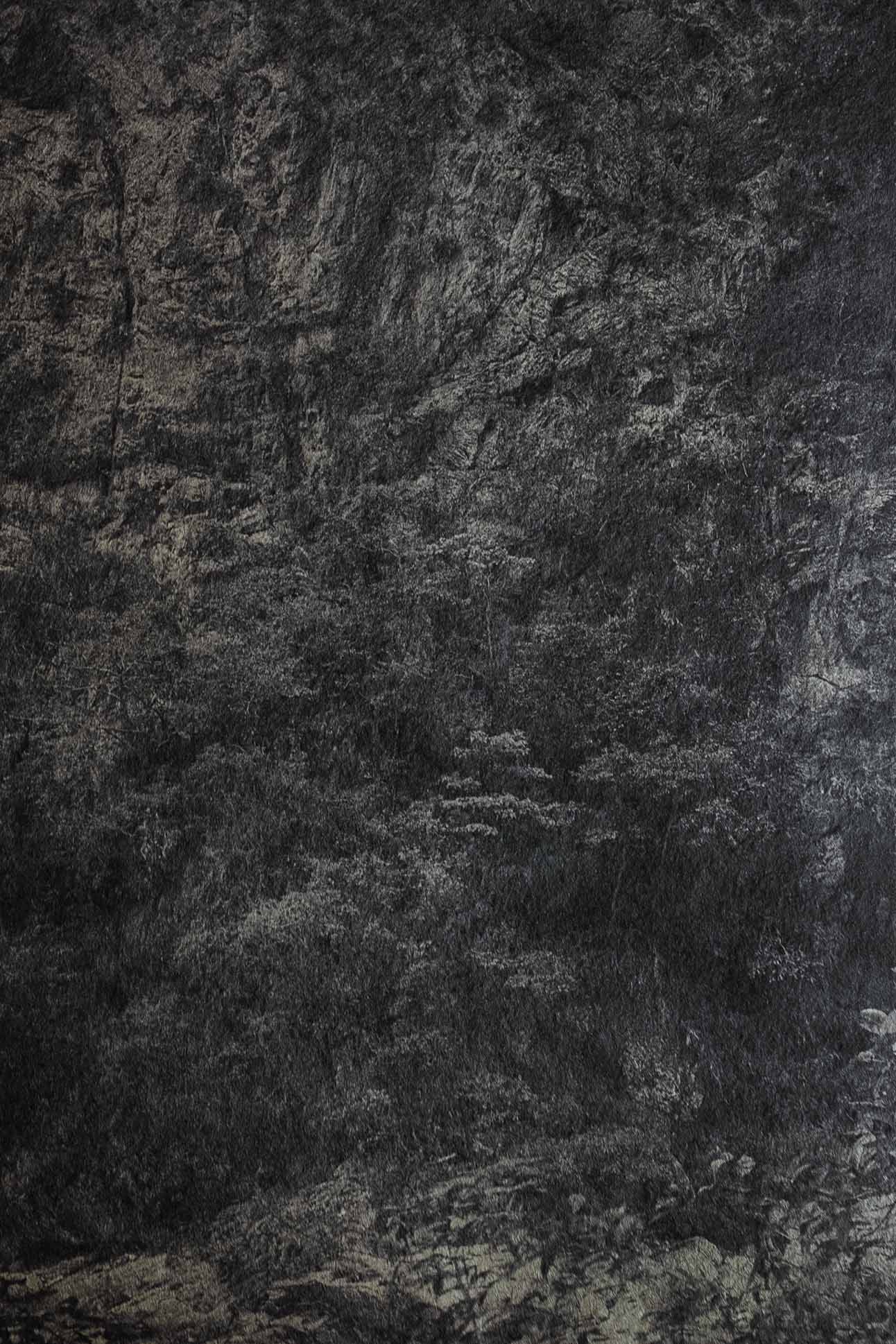

彼女は、与那国の十五夜祭りの夜の暗闇の中、裸足で踊った超越的瞬間を振り返った。風に乗って聞こえる音、足元の湿った土や濡れた草など、彼女を取り巻く夜の世界がこれまで以上に鮮明に感じられる瞬間があったという。「大地と深く繋がっていると感じました」と彼女は語る。「感覚の一つひとつが研ぎ澄まされ、わずかな音さえも鮮明に聞こえるようになったのです」

与那国によって呼び覚まされ、リズムに突き動かされた彼女の作品は、土地の盛衰、日々の素朴な暮らし、島で生まれ育った人々の生活に根ざしている。そして、その土地の物語をより深く語るものへと進化した。その結果生まれた作品は、より主観的で、おそらくより個人的で不可解だ。だが、そこにたどり着くまでの過程で、彼女が発見した生きるあり方について、なんらかの真実がたしかに宿っている。